ARTICLE AD BOX

Em 28 de junho, o mundo celebra o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, uma data que simboliza não só a resistência, mas a existência de corpos e identidades historicamente marginalizados, especialmente a comunidade trans e travesti. Essas pessoas, que desafiam o padrão da cisgeneridade, construíram uma história marcada por coragem, dor e orgulho.

Em Belo Horizonte, o orgulho LGBTQIAPN+ ganha força a cada ano, apesar dos muros erguidos pelo preconceito e pela ausência de políticas públicas eficazes. A trajetória de Sissy Kelly — mulher travesti que enfrentou internações forçadas, violência estatal e o estigma do HIV — é um exemplo emblemático que ajuda a compreender o passado e ilumina o presente de tantas pessoas trans.

Das roças de Aimorés à luta nas ruas

Nascida em 1957, em Lagoa Branca, distrito de Aimorés (MG), Sissy foi uma entre 13 filhos de uma família de agricultores. Teve de interromper os estudos ainda na infância para trabalhar no campo e ajudar no sustento da casa. Desde cedo, questionava os padrões da cisgeneridade – apesar de ainda não se entender como travesti.

Com apenas 15 anos, foi internada quatro vezes por se vestir e se portar de forma considerada “inadequada” aos padrões da época. Passou por eletrochoques em instituições psiquiátricas, viveu situação de rua e foi empurrada para a prostituição como única forma de sobrevivência.

Sonia Sissy Kelly Lopes na bancada da cozinha, com a bandeira transgênero — estampada com as palavras "dignidade e respeito" Arquivo Pessoal

Sonia Sissy Kelly Lopes na bancada da cozinha, com a bandeira transgênero — estampada com as palavras "dignidade e respeito" Arquivo Pessoal

Durante a ditadura militar, sofreu diretamente com a violência policial, a perseguição e o silenciamento forçado de sua identidade. Sua experiência foi marcada pela rejeição institucional, mas também pela força de persistir. Em 1991, recebeu o diagnóstico de infecção por HIV e, por um tempo, tentou se adequar às expectativas da religião cristã. Nessa época, travestiu-se de homem, interrompeu os hormônios e buscou se reconciliar com Deus.

O estigma do HIV

O caso de Sissy expõe também uma dimensão histórica: o HIV/Aids, muito além de uma questão de saúde pública, sempre esteve profundamente atravessado pelo estigma social. Esse contexto revela como a epidemia contribuiu para reforçar preconceitos e atrasar conquistas do movimento LGBTQIA+.

Como explica o historiador Luiz Morando, a AIDS, na década de 1980, foi marcada por um “impacto muito forte”, retardando avanços devido à associação da doença a estigmas como “câncer gay” e “peste rosa”, que enfraqueceram a organização social do movimento.

O problema central estava na forma como a mídia perpetuava estigmas profundos e, segundo Morando, pior: muitas vezes fazia isso ancorada em discursos religiosos. “Na década de 1980, o arcebispo do Rio de Janeiro escrevia semanalmente no 'Jornal do Brasil' dizendo que Aids era doença de homossexuais. Dom Eugênio Sales foi um grande propagador desse estigma no Brasil”, afirma o historiador.

Para ele, o problema não era apenas a presença desses discursos, mas o fato de que “a mídia os reproduzia e amplificava, carregados de ideologia religiosa”. Essa combinação contribuía para tornar a população LGBTQIA+ mais visível — mas sob um viés negativo, alimentando estigmas e aprofundando a marginalização.

Apesar desse cenário, Morando destaca que gays e travestis foram os primeiros grupos a desenvolver estratégias de prevenção e informação diante da omissão do Estado. “Foi uma visibilidade conquistada à força, com muita luta, mas também com muito preconceito”.

Na trajetória de Sissy, esses efeitos se refletem claramente: sua condição de pessoa trans vivendo com HIV dialoga com dados que mostram a realidade de muitas pessoas na mesma condição em Belo Horizonte.

“Não era uma questão só da Sissy, era um padrão. A maioria das pessoas trans que a gente conhece sofre preconceito, exclusão, dificuldade de conseguir emprego e acaba ficando nas ruas ou em situação de risco”, ressalta Gab Lamounier, psicólogo, ativista e amigo de Sissy.

Gab Lamounier, psicólogo, ativista e pessoa não binária, nas instalações do Centro de Convivência LGBTQIAPN+ Akasulo Leandro Couri/EM/D.A Press

Gab Lamounier, psicólogo, ativista e pessoa não binária, nas instalações do Centro de Convivência LGBTQIAPN+ Akasulo Leandro Couri/EM/D.A Press

Marginalização

O pesquisador Luiz Morando, que estuda as sociabilidades LGBTQIAPN+ em BH, explica que travestis e pessoas trans sempre existiram e tinham – devido ao preconceito – coragem de expressar a identidade de gênero em público, mesmo antes de a linguagem dar nome a essas existências. No entanto, eram marginalizadas pela sociedade.

“Um dos problemas é o uso que a imprensa ou a polícia, por exemplo, fazia dessas pessoas. No caso da imprensa, ao divulgar notícias sobre elas. No caso da polícia, ao fazer detenções, abrir inquéritos policiais. Foi sempre um uso criminalizante, patologizante, dessas pessoas. Não é algo restrito apenas à imprensa e à polícia, mas é esse discurso do passado que persiste até hoje”, ressaltou.

“Essas pessoas vão sofrer resistência por parte da estrutura social como um todo, porque não são aceitas da maneira como são. Há sempre um uma imposição para tentar corrigir a maneira como essas pessoas se apresentam”, acrescenta. “Isso é muito visível nas décadas de 1940 a 1970 com relação às travestis, à maneira como elas agem na sociedade e como elas não são aceitas da maneira como são. Elas são sempre empurradas para a margem”, defende.

----------------------------------------------

“ELA PLANTOU O FUTURO QUANDO O PRESENTE INSISTIA EM NEGAR A TERRA”

Arthur Bugre

Jornalista e palestrante de diversidade

-----------------------------------------------

A partir da década de 1990 começa uma aceitação maior de pessoas trans na sociedade. É nessa época, inclusive, que a letra “T” é incluída na sigla. “A virada de chave vai se dar, principalmente, nessa virada de milênio dos anos 1990 para os anos 2000, em que essas demandas sociais por igualdade se tornam mais insistentes, mais persistentes, e a mídia começa a fazer também uma inflexão no seu discurso”, destaca.

Na década de 2010, as pessoas trans começam a ter seus direitos reconhecidos. Em 2016, foi criada uma lei que reconhece o nome social. Mesmo assim, só em 2024 Sissy pôde ter seus documentos retificados. “A estrutura social ainda é resistente. Essas pessoas sempre tiveram que lutar para existir”, reflete o pesquisador.

Além da militância, Sissy e Gab construíram uma relação de amizade e irmandade. “Era uma amizade sincera, que respeitava o tempo um do outro, o jeito um do outro, né? A gente se ajudava no lugar de rede de apoio, de sobrevivência. Para mim, ela significou uma amizade e também essa questão de colocar militância nesse lugar de uma rede de afeto”, reflete.

Gab conta que Sissy também o apoiou na descoberta da própria identidade de gênero. “Ela sacou muito bem o que é ser uma pessoa não binária. A Sissy me apoiou nesse lugar de ter me visto legítimo desde sempre. Eu nunca precisei me sentir mais ou menos trans com ela, ela sempre me apoiou nesse lugar de me reconhecer de quem eu sou”, aponta.

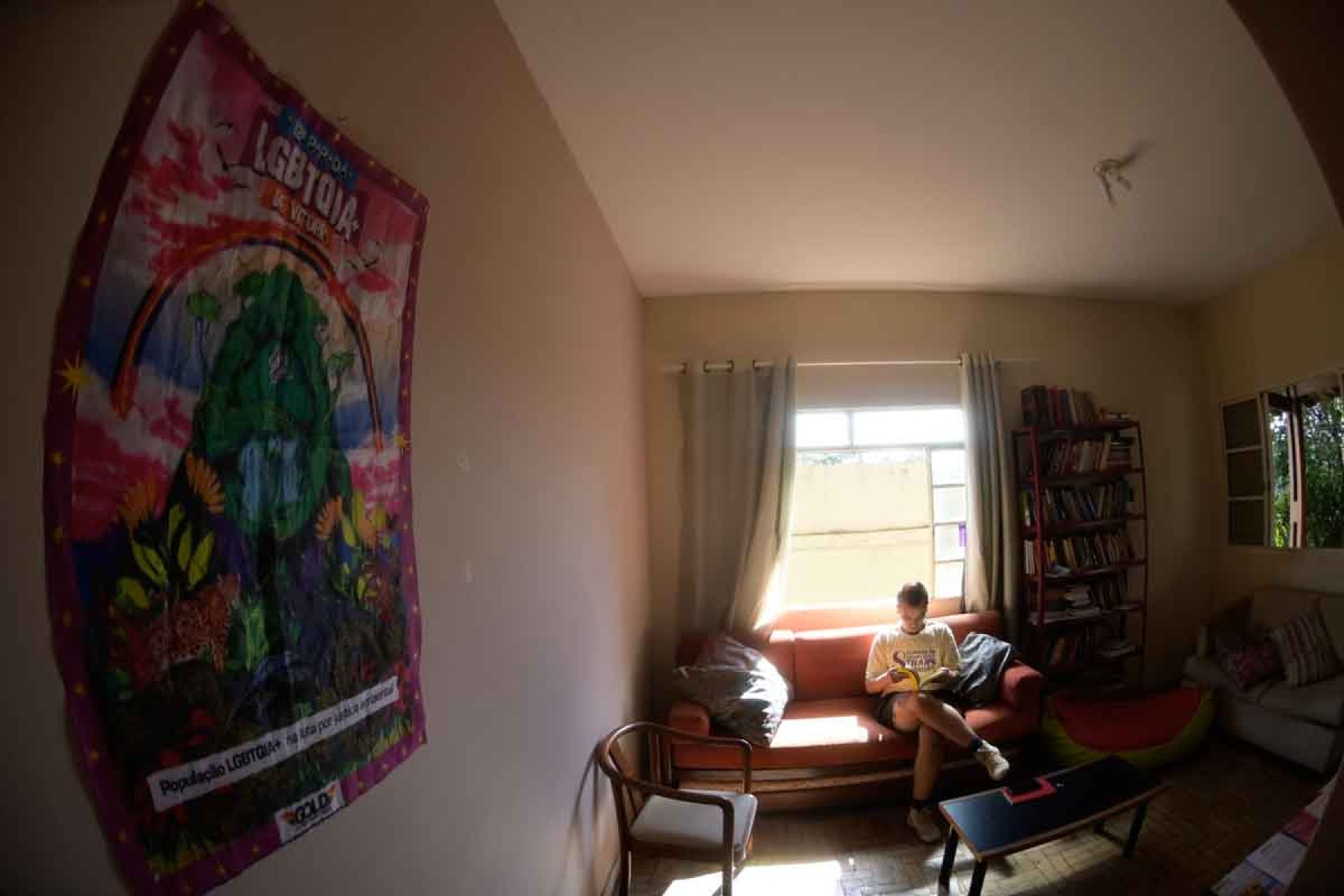

Gab, um dos integrantes da casa AkaSulo, um centro de convivência LGBTQIAPN+ na capital mineira, no Barreiro, na região de mesmo nome, incorporou esse legado. “Sissy validou o projeto. Disse que a gente precisava de um espaço nosso, de apoio entre pares, sem depender do Estado”, lembra.

Aberta todas as quartas-feiras na Rua Agnelo Macedo, 234, a casa AkaSulo oferece acolhimento, oficinas, biblioteca e mais, fortalecendo redes de apoio essenciais para a comunidade LGBTQIAPN+ em Belo Horizonte.

Reconciliação com a identidade e a luta

Em 1994, Sissy reencontrou sua verdade. Libertou-se do medo, retomou os hormônios e passou a militar ativamente no movimento LGBTQIAPN+. Sua atuação ganhou força em 2008, com a criação da Anav Trans, entidade dedicada à população trans e às pessoas em situação de rua. Participou ativamente da Pastoral da Rua, do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua (CIAMPRua) e da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids.

Gab conheceu Sissy em uma organização da Semana da Visibilidade Trans. Ele, que se identifica como não-binário, foi impactado pela “radicalidade” de sua escuta.”Ela trazia o real: fome, rua, HIV. Atravessava as pautas higiênicas do movimento LGBTQIAPN+ mais hegemônico”, relata.

Instalações do Centro de convivência LGBTQIAPN+ akasulo, que funciona no barreiro Leandro Couri/EM/D.a press

Instalações do Centro de convivência LGBTQIAPN+ akasulo, que funciona no barreiro Leandro Couri/EM/D.a press

Em Belo Horizonte, Sissy trabalhou com o Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (Gapa) e passou a reivindicar o direito à moradia digna para travestis e pessoas trans idosas. Gab reforça a importância dessa atuação: “Ela gostava de incomodar, de provocar reflexões difíceis. Às vezes, isso fazia com que fosse deixada de fora, mas ela não abria mão de ser crítica e analítica. Essa postura me ajudou a moldar minha própria militância, a ser mais radical e a sempre tentar mostrar onde estão as falhas do sistema.”

Aos 67 anos, Sissy conquistou uma de suas maiores vitórias simbólicas: o reconhecimento e registro oficial de seu nome social, em setembro de 2024.

Afeto e memória

Ao longo da vida, ela passou por diversos problemas de saúde, como tuberculose e infecções no pulmão e fez diversas extrações de silicone industrial. Mesmo assim, encontrava força no ativismo social. No final da vida, Sissy lutou pela visibilidade trans e o direito à moradia com dignidade na Terceira Idade.

Marcela Santos, estudante de pedagogia e sobrinha de Sissy, traz uma dimensão afetiva da travesti que virou referência. “Ela era divertida, intensa, determinada. O que queria, fazia acontecer. Nos últimos anos, conversávamos muito sobre política, sobre a família, sobre a vida”, conta.

Ela relata a dor da perda e o vazio deixado pela tia: “A acompanhei em muitas internações. Achei que estava preparada, mas não estava. Ainda sinto que posso sair do trabalho e visitá-la como antes.”

Cercada pel saudade, a jovem descobriu uma Sissy que ela não conhecia: a ativista. E reconhece que o legado da tia continua. “Hoje enxergo a atuação dela de uma maneira que não pude ter ciência antes de ela partir. Hoje vejo que a atuação dela é revolucionária, pioneira. Que é uma inspiração e lição eterna de empoderamento, resistência, resiliência, força, garra e luta pela vida com dignidade para todes. A luta dela é grandiosa e cheia de vontade de fazer do mundo um lugar melhor”, define.

Trans em 2025

A vida de Sissy é quase um retrato da luta do movimento LGBT: conquistas, preconceito e resistência. Arthur Bugre, jornalista e palestrante de diversidade, destaca que ela é parte da ancestralidade trans que abriu caminhos com o corpo, a voz e a coragem. “Ela plantou o futuro quando o presente insistia em negar a terra”, afirma.

Bugre cita o legado de Sissy Kelly, a militância potente de João W. Nery e outras pessoas que foram revolução na existência. “São nossos ancestrais”, explica. Para ele, esses pioneiros ensinaram que sua “existência é política” e que não é preciso caber nos moldes impostos — há espaço para experimentar outras formas de ser e estar no mundo. “Cada fala, livro, performance e ato de resistência delas é parte do chão que hoje piso. Elas me fizeram acreditar que sou digno de voz, afeto, sucesso e que minha história importa”, define.

Arthur Bugre, homem trans, jornalista e palestrante de diversidade Arquivo Pessoal

Arthur Bugre, homem trans, jornalista e palestrante de diversidade Arquivo Pessoal

Apesar dos avanços, ainda há muito a conquistar. “Ser trans hoje é desafiador. Antigamente, a visibilidade era quase inexistente, éramos apagados ou tratados como anomalia. Hoje, temos nomes, rostos e histórias circulando, mesmo com resistência. Agora, contamos com mais ferramentas, redes de apoio e espaços onde podemos existir com mais dignidade. Mas essa diferença não é igual para todos: pessoas trans negras, periféricas e com deficiência enfrentam obstáculos enormes”, ressalta.

Como homem trans, Bugre reflete sobre sua vivência: “É caminhar com coragem em um terreno ainda pouco desbravado. Ser trans hoje é resistir e existir ao mesmo tempo. É disputar narrativas, ocupar espaços que nos foram negados e cuidar da saúde mental diante de tantas micro e macroviolências. Vivemos entre conquistas e retrocessos, entre o orgulho de ser quem somos e a exaustão de precisar se provar o tempo todo.”

O maior desafio, segundo ele, é transformar a visibilidade em acesso real. “A inclusão não pode ser só um cartaz no mês da visibilidade — precisa garantir trabalho digno, saúde, educação e moradia. Também é preciso mudar o olhar da sociedade, que ainda nos vê com curiosidade, medo ou fetichização.” Bugre lembra que, dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+, é necessário avançar na escuta, acolhimento e no combate ao racismo, à transfobia institucional e à falta de interseccionalidade.

Ao falar de figuras como Sissy, Arthur reforça sua importância histórica e social: “Ela não seguiu o script que a sociedade impõe. Sua existência já era uma revolução. Ao ser visível, ao desafiar o binarismo e ocupar espaços com seu corpo e narrativa, ajudou a expandir o imaginário coletivo. São sementes que germinam até hoje.” Para ele, ser trans é, acima de tudo, “plantar futuro, mesmo quando o presente insiste em negar a terra.” É também “construir Ilhas de Acolhimento, espaços possíveis de pertencimento, escuta e reconstrução, onde nossas trajetórias são valorizadas e respeitadas como devem ser.”

(Com Alice Pimenta)